Hablo con una amiga por teléfono y me cuenta que el único concierto que ha disfrutado durante este confinamiento ha sido por streaming.

–Estaba sola en casa, me puse la televisión, era en un teatro en Alemania, había muy poco público y estaban separados, se les veía moverse, bailar, pero desconectados. A la cuarta canción tuve que quitarlo porque me estaba dando una pena horrible. No sólo por ellos, también por mí. No era capaz de escuchar la música, los pensamientos de un futuro con privación del contacto físico, ese contacto físico frugal, fugaz, improvisado, generoso y locuaz, me aterraban.

Siempre ha habido gente que rehuye los abrazos. Para algunos es algo reflejo, cualquier abrazo interfiere en su espacio personal, son cactus humanos. Otros los reprimen, como aquel que dice que no le gusta el fútbol pero no puede dejar de mirar la televisión, que sí y que no, qué dirán, qué pensarán, me vendrá bien, no, no me viene bien. Esos están disfrutando de la pandemia más que los enfermos de halitosis con las mascarillas.

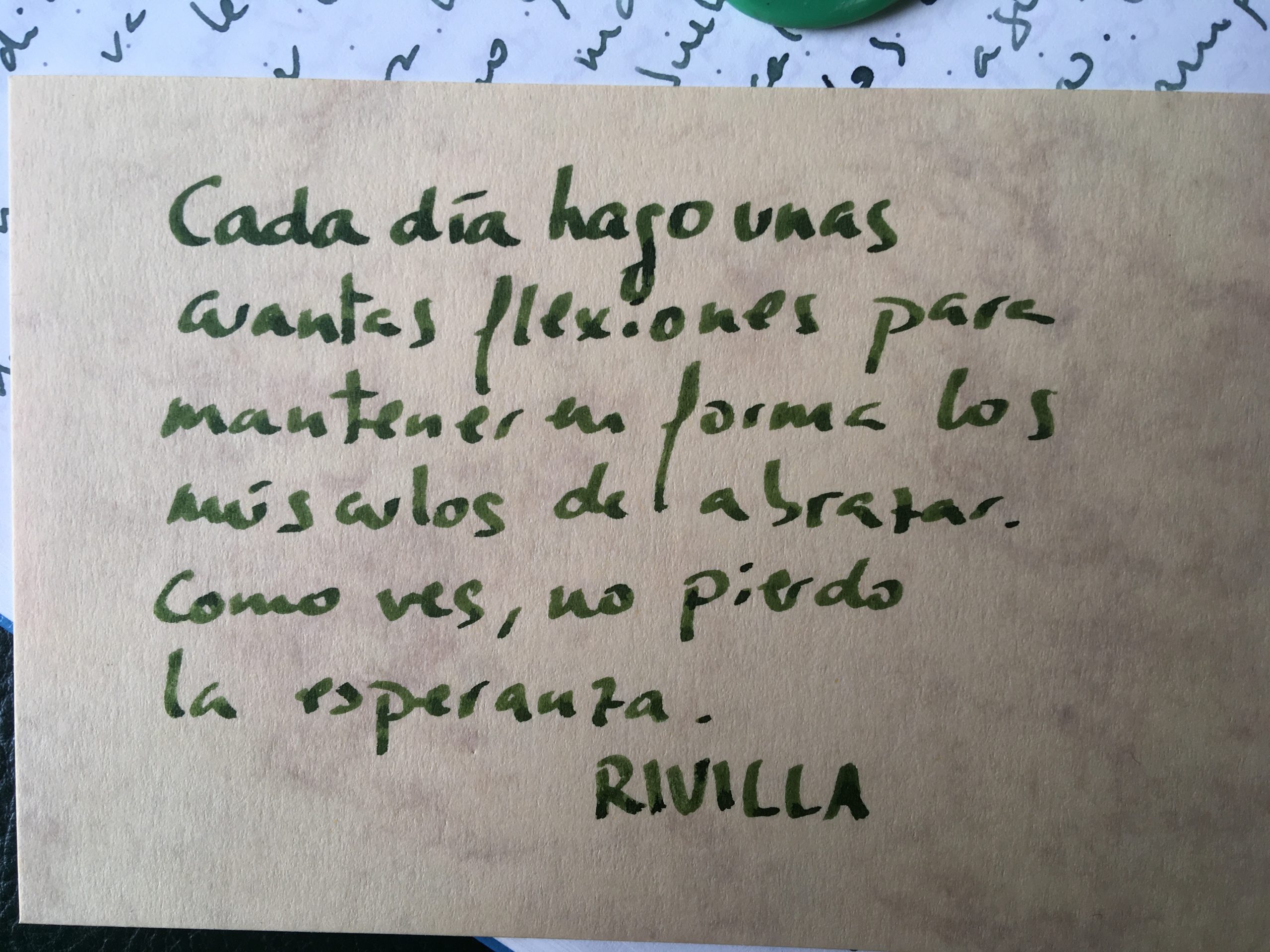

Pero muchos otros somos abrazólicos, tocones irredentos, sobones… estaremos mermados en lo afectivo desde la cuna o lo que te quieras inventar, maldito noruego, pero somos así y ya está. y no hacemos mal a nadie. (Porque sabemos detectar al cactus humano a kilómetros, quién quiere abrazar a un cactus.)

Me lo ha dicho una amiga por teléfono y ayer otra en un café rápido y con toda la distancia. No echamos tanto de menos la juerga nocturna, o los viajes como anhelamos el simple, puro, sencillo y ancestral abrazo.