Categoría: Ironías de la vida

-

Kamala Harris ha perdido, y todos ganan

La semana pasada una DANA criminal se llevó la vida en el sentido literal de más de 200 personas y la vida en el sentido proyectos, trabajo, esperanza de decenas de miles. Arrasó las calles y las llenó con un metro de barro. Ayer martes, justo una semana después, el barro, el luto y el…

-

Aficionado

Soy jardinero y hortelano aficionado. En cualquier ámbito, la ventaja de ser aficionado frente a profesional es que estás exento de responsabilidad, nadie puede exigirte unos resultados, y eso hace que se disfrute con despreocupación. Por ejemplo los aficionados al aeromodelismo pueden estrellar sus aviones sin mayores consecuencias que la pérdida económica que eso les…

-

El pobre

Yo tenía una abuela y se me murió. Pero tuvo el detalle de elegir bien la edad a la que lo hacía, 94, un número hermoso y, sobre todo, grande. Y por morirse tan tarde pudo darme nada menos que 46 años, otro número bonito, para disfrutarla. No como mi madre que hizo muchas cosas…

-

A punto de cumplir 53

Aquí estoy, ya me véis, a puntito de cumplir los 53. Peleando con mi peso, no consigo bajar de los noventa y tantos por mucho que haga. Tengo un metabolismo que me salvaría en caso de desastre nuclear pero me condena en el resto de los escenarios. Viviendo en un sitio pródigo en dos bienes…

-

Como las cigarras

Las puertas y las ventanas están abiertas toda la mañana, antes de que el sol alcance el poderío y lo aplaste todo. Los olores y los sonidos del cuasi jardín, y ese fresquito estimulante acompañan el primer café. Sin azúcar. Sin azúcar el café, sin azúcar el jardin, y la vida también sin azúcar, casi.…

-

Calima

Hay una nube de polvo del Sahara tiñendo de naranja nuestros cielos. Nuestros cielos no son nuestros, eso que quede claro, simplemente están encima de nuestras cabezas. Y cuando digo nosotros me refiero a todos los españoles y parte de los europeos. A los del norte de Africa ni se les menciona porque para ellos…

-

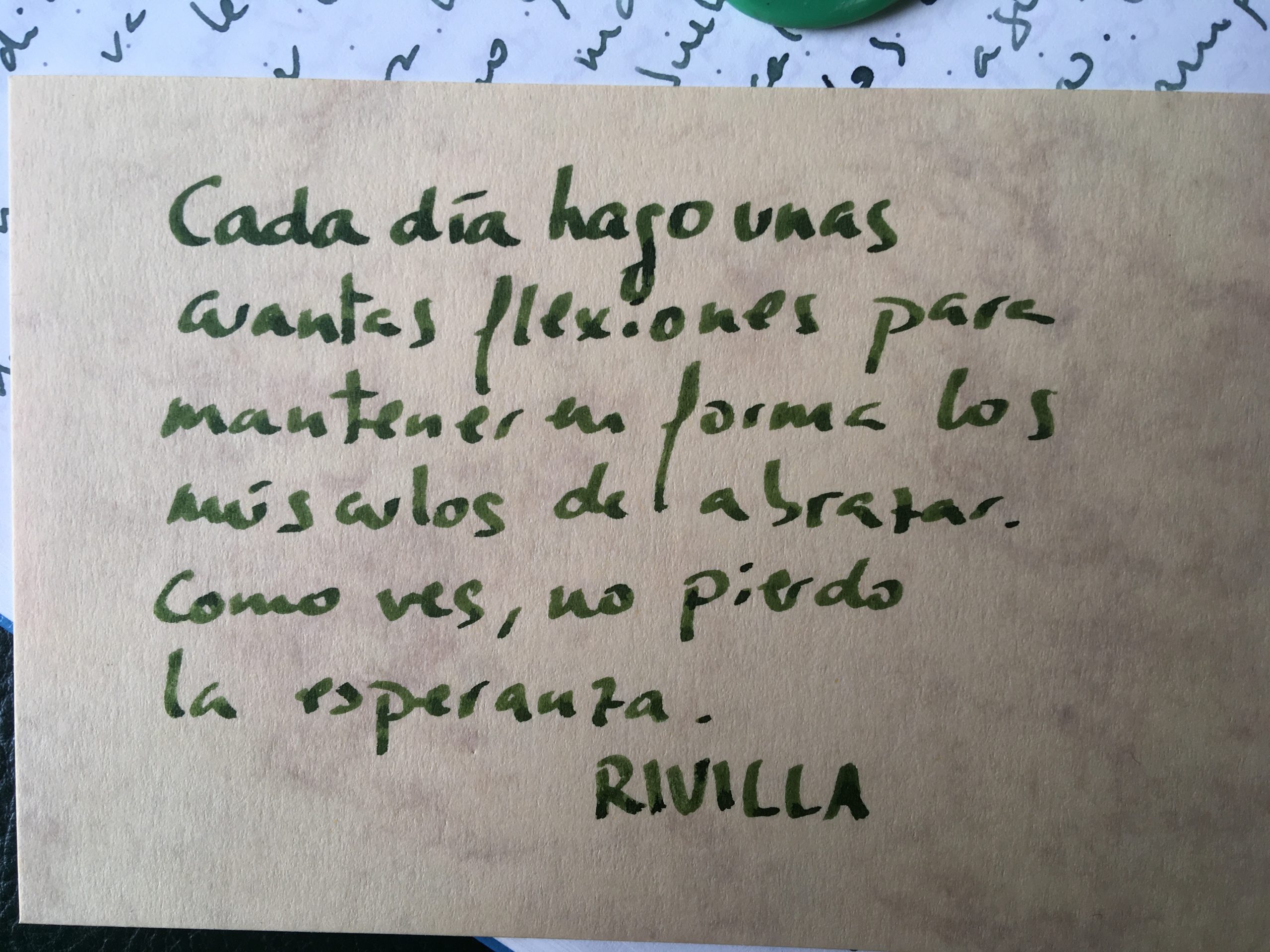

Abrazar

Hablo con una amiga por teléfono y me cuenta que el único concierto que ha disfrutado durante este confinamiento ha sido por streaming. –Estaba sola en casa, me puse la televisión, era en un teatro en Alemania, había muy poco público y estaban separados, se les veía moverse, bailar, pero desconectados. A la cuarta canción…

-

El candelabro y la olla

Hoy se me ha roto un candelabro de cristal. Intentaba limpiarle la cera adherida por el método de sumergirlo en agua hirviendo y no ha soportado el cambio de temperatura. Más bien debería decir que no ha soportado la velocidad a la que se ha producido ese cambio de temperatura. Querido y listillo lector, puedes…

-

Adicto a los pesimistas

Dormí unos cuantos años, no tantos, con una mujer pesimista. Si al levantarse estaba lloviendo se quejaba: qué asco de día. Si hacía sol se quejaba: uf, qué calor. Yo me estresaba tirando de su brazo hacia arriba, hacia la superficie, intentando demostrarle que se equivocaba, ella prefería ahogarse en sus pesimismos. Ahora que lo…

-

5 ventajas y 5 desventajas de cumplir 51

Le veo algunas ventajas a cumplir 51. Concretamente le veo 5. Tonterías las justas. Perspectiva. Sí, decir esto cuando te acabas de hacer unas gafas “de cerca” parece contradictorio, pero no lo es. Cuanto más viejos mejor ves de lejos, hipermétropes todos. Y las ves venir. Alguna certeza. Como por ejemplo que la salud es…

-

Palabras que encontré por ahí 14

Toda mi vida, cada nueva visión de la Naturaleza me hacía disfrutar como un niño.

-

No te lo tomes como algo personal

Si la vida fuese un partido de tenis yo llevaría unos cuantos sets devolviendo pelotas. No me ha tocado últimamente sacar, ni tomar la iniciativa subiendo a la red, sólo defenderme desde el fondo de la pista. Los puntos se alargan, los juegos se eternizan y yo me muero de ganas de sentarme en la…

-

Miedo y Testosterona

El tercer mandamiento dice: Pondrás tu bienestar por encima de todo aunque te digan que eres un capullo. No, no hay texto sagrado en ninguna religión que incluya un precepto así de egoísta. Se le pueden criticar muchas cosas a las religiones pero no suelen consagrar la codicia. Si consideramos que las normas divinas eran…

-

Palabras que encontré por ahí 13

La vida es corta, rompe las reglas. Perdona pronto, besa despacio, ama de verdad, rie sin control y nunca te arrepientas de algo que te haga sonreír. NOTA: Gracias al amigo Paul Dawson por compartirlas

-

Los cantos de las sirenas

De cuando Ulises se libró de las sirenas y de cómo eso me inspiró para resistirme a las interrupciones de la tecnología.

-

Salven la conversación

A mis 40 y 10 años, cuarenta y nueve dicen que aparento, entiendo por qué Joaquín Sabina se ponía tan nostálgico al llegar a esa edad. Aunque también es verdad que hizo un testamento autoindulgente, declarándose absuelto y con todas las bendiciones. permítanme los fans esta herejía. De atenuante, precisamente, la edad. Como es sabido,…